今天,小编为大家推送的是雷达学与雷达目标特性专家、东南大学校友、中国工程院院士黄培康,2016年4月28日参加东南大学“院士回母校”活动的精彩片段。

献身国防 深藏功与名

黄培康

中国工程院院士

雷达学与雷达目标特性专家

1956年毕业于南京工学院无线电系(今东南大学信息科学与工程学院)

中国航天科工集团公司和航天二院科技委顾问

“目标与环境电磁散射(辐射)”国防重点实验室学术委员会主任,航天二院研究生院名誉院长

长期从事雷达目标电磁特性的研究与测量,获国防科技重大成果二等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步特等奖等荣誉

2005年当选中国工程院院士

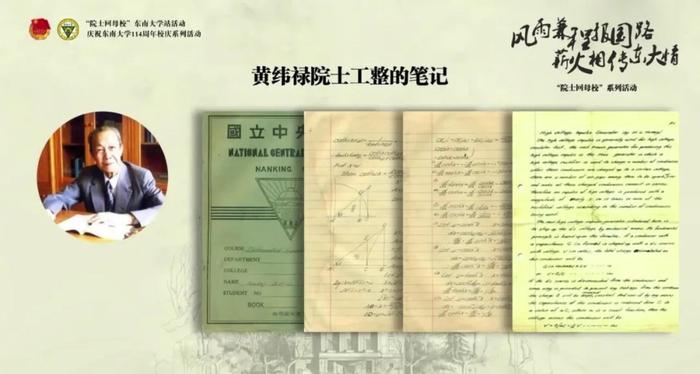

“在笔记本1/3处划道红杠”

主持人:

前段时间,我们从新闻上了解到,中大(中央大学,现主体为南京大学)时代的黄纬禄院士的笔记照片在我们的朋友圈刷了屏,这个笔记非常工整,像印刷出来的一样,给我们带来很大的震撼。之前张老师(张乃通院士)跟我们透露过您的笔记水平非常高,能跟我们分享下吗?

黄培康:

黄纬禄跟我一个大单位,住的也很近,他先去世了,95岁,他毕业于中央大学。那个时候,苏联教材要进来,老的英文教材要删掉,而老师们基本只会英文教材,正好是交叉的时候,很多课程是没有书的,但也培养了我们的自学能力,我自学能力比较强,经常到图书馆找外文书看,我是看了很多课外书,但我有一个老本(看家本领)今天传授给大家。我虽然看了很多课外书,但我听老师讲课非常用心。我的笔记本是这样的,在笔记本1/3处划道红杠,这边2/3的地方记老师讲的课,记的非常细,下面有的同学就借我的笔记本去抄。那边的1/3记课后在图书馆看课外书的学习心得,看看能否有其他推导方法或提出问题。

“不能把名利放在前面”

主持人:

请问黄老师,您是做雷达的,航天事业是一个高度保密的工作,您当时在分配到航天事业单位时,有没有考虑到会对自己之后的生活和家庭带来什么困扰呢?

黄培康:

当时,南京工学院推荐了我考了全国的留苏生(苏联留学生),全国考试,难度较大。人生总有几次误差,我有两次,这是其中一次,全国招考,我是唯一的应届毕业生去留苏,还有一次是我工作以后,但是多次出国留学都没有成功,因为我们搞的是航天事业与国防息息相关(保密需求)。

国防部五院成立于1956年,当时钱学森也刚回来。我在航天一干就是60年。4月24日是国家航天日,全国都很感谢我们,但我们也很感谢全国的支持,习近平总书记也发来贺电。总的来说,那时候的中心思想就是爱国。老一辈也是这样,50年代,回国了一大批以钱学森为代表的留学生,老一辈给做了榜样。航天大国也要做航天强国,国家没有航天不能成为强国的。在航天领域,出名的是少数的,多数的都是默默无闻的,发表文章也勉强发表,也参加了很多国际会议,但核心的东西都不发表的,发表的文章并不代表全中国的水平。我们讲科教兴国,报国不是一句空话,不能把名利放在前面,默默无闻的人是绝大多数。没有评上院士的绝大多数都是比我好的,评上院士也是机遇。

“最宝贵的东西还是要靠自己实践出来的”

主持人:

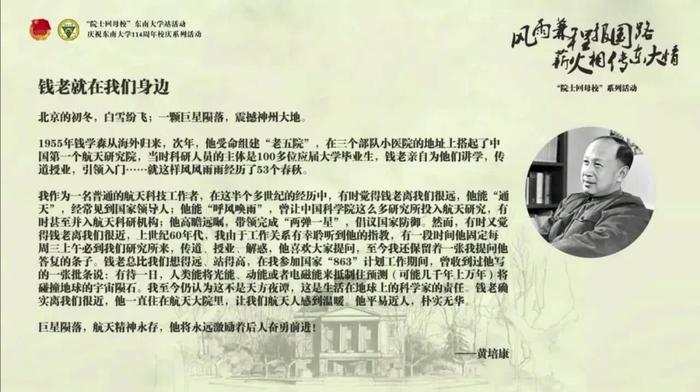

在您刚才的回忆中提及钱学森先生,您也曾撰文回忆钱学森先生,在这里,能给我们讲述一下钱老给您带来的影响吗?

黄培康:

钱老的研究范围很广,从力学转到控制。他曾经要做一项工程,选拔了7个人,我有幸被选上,在他指导下,大概有6年。其中有一两年时间,每周三的上午他会到我们办公室来,指导我们。他是航天事业的创始人,钱老非常注重科学的方向和应用的背景,尤其是实践方面。他曾经问过我一个具体问题,“飞行器的雷达目标识别高度”,我做了严格的计算回复说“大概60公里左右”,他指导要求我做实验,他问我“需要多长时间”,我说“五六年行不行”,后因文化大革命耽搁,18年后我在外场做出了结果,钱老很高兴。钱老对我们的指导就是这样,他希望我们有更好的理论基础,但需要在实验中验证,最宝贵的东西还是要靠自己实践出来的。

黄院士寄语青年大学生

“不要急于求成,不要好高骛远,不要只学表面的知识。学习要讲究,要打牢基础。”

“进入社会以后,谋生的思想是不对的,我们不是为了吃饭,不是为了金钱,要淡薄名利,有事业心、有大师风范,要爱国,要做对国家有用的人。”

“工作有分工,有的是出名的,有的是不出名的,有的是主角,有的是配角,但这都没关系,不管做哪种工作,都要全力做好,不要从名与利角度考虑,离他们远一点。趁年轻,打好基础,将来报效祖国,回报社会,做一个非常有用的人。”

2016年起,教育部关工委先后联合中国工程院科学道德建设委员会、中国科学院学部科学道德建设委员会组织开展“院士回母校”活动。4年来,“神舟号”飞船首任总设计师戚发轫、“核潜艇之父”黄旭华、“嫦娥之父”欧阳自远等百余位两院院士相继受邀回到母校参加“院士回母校”活动,与学生面对面地交流分享治学做人、敬业报国、追梦筑梦、奋斗圆梦的故事和感悟,用亲身经历为在校大学生上了一堂堂生动鲜活、富有感染力的思政大课。为使更多学生感受到院士强大的人格魅力,教育部关工委微信公众号开设“院士回母校——线上讲堂、重温经典”栏目,5月11日起,每周同步在中国大学生在线全媒体平台(网站、微博、微信、喜马拉雅等)陆续推送1位院士的精彩片段。